编者按:2023北大糖尿病论坛已圆满落幕。围绕“为糖尿病画像”这一主题,本届会议展示了丰富多样的学术分享。在“糖尿病前期和糖尿病诊断”专场,北京大学第三医院洪天配教授以“1型和2型糖尿病属于同一类疾病吗”为题,全面介绍了两种类型糖尿病的差异,并呼吁大家在重视2型糖尿病(T2DM)管理的同时,也应关注1型糖尿病(T1DM)群体。在会议现场,本刊特邀洪教授对此进行介绍,并分享了其团队在胰岛再生和胰岛β细胞功能调控方面的相关研究进展及启示。

洪天配教授:之所以选择这一主题,是考虑到糖尿病是非常复杂且高度异质性的一大类疾病。随着相关研究深入,临床上或学术界针对糖尿病如何更好地进行合理分类,并围绕不同类型糖尿病以及相关并发症等热点话题展开更加细致的讨论,对于我们更好地认识糖尿病及其潜在健康威胁、未来做好糖尿病的防控以及新策略的研发可能都会有很大的帮助。

洪天配教授:T1DM与T2DM是临床上最常见的两大糖尿病类型。糖尿病的定义是基于血糖水平。T1DM与T2DM常被放在一起管理,但这会带来一些问题。目前,关于糖尿病的防控策略更多针对的是T2DM,对T1DM的关注相对较少、整体管理水平提升也相对比较滞后。其实,两者在很多方面存在不同。

01.流行病学

T2DM占整体糖尿病人群的90%以上,而T1DM仅占2%左右,T1DM的标化患病率大概仅为1.19‰。T2DM管理策略不能完全适用于T1DM,目前T1DM管理方案很明确——使用胰岛素、管理和监测好血糖。两者在管理上存在一定的资源竞争。比如,我国医保尚未覆盖血糖监测技术,主要原因是T2DM人群过于庞大。其实,我们本来是有可能、也有能力将T1DM患者血糖管理好的。但是,将T1DM与T2DM放在一起,常常会给卫生政策制定带来一定的困扰。

02.病因学

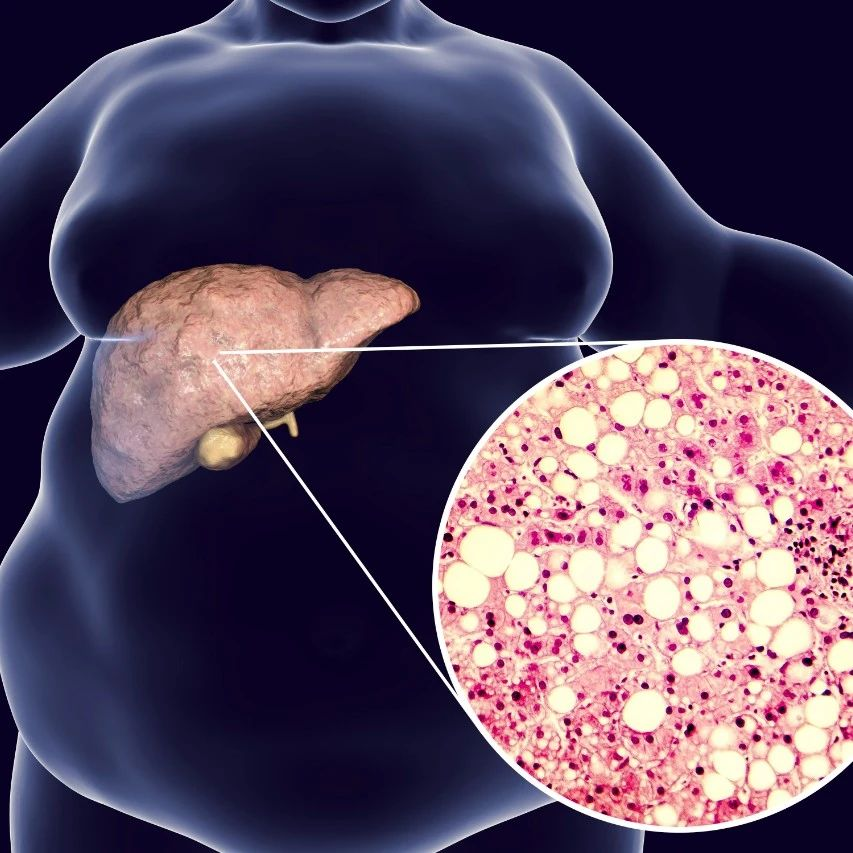

T1DM是由免疫介导的β细胞损伤引起,而T2DM发病机制非常复杂,是遗传因素与环境因素共同作用的结果,其病理生理机制从传统的“三重奏”(包括胰岛β细胞功能障碍、胰岛素抵抗以及肝糖生成增加),扩展到“八重奏”(除上述3种,还包括α细胞胰高糖素分泌增多、肠促胰素效应受损、肾脏葡萄糖重吸收增加、中枢神经递质异常、脂肪分解作用增强等),再到新近有学者提出的“十一重奏”,这些病理生理缺陷均参与了T2DM的发生发展。

03.自然病程与临床特征

T2DM在病程中始终存在胰岛素抵抗,β细胞功能在早期可能有代偿性增强,但随病程延长会逐渐减退。而T1DM是由免疫驱动的,临床上共分为3期:1期,胰岛自身抗体阳性,但血糖完全正常;2期,胰岛自身抗体阳性,血糖开始升高但未达糖尿病诊断标准,持续时间较短;3期,临床诊断为糖尿病,呈缓慢进展。所以,T1DM的免疫学异常存在免疫激活期、快速进展期及缓慢进展期。由于T1DM免疫干预时间窗很窄,故目前唯一治疗策略是使用外源性胰岛素。

04.筛查方法

T1DM的筛查更侧重于检测胰岛自身抗体,包括谷氨酸脱羧酶自身抗体(GADA)、胰岛素自身抗体(IAA)、蛋白酪氨酸磷酸酶自身抗体(IA‐2A)、锌转运体8自身抗体(ZnT8A)等。此外,还有遗传易感性如HLA分型、β细胞功能检测、危险评分模型等。总的来说,T1DM筛查更多基于抗体和胰岛功能,遗传学基因检测也可能有所帮助。而T2DM存在很多危险因素用来筛查高危患者;此外,我国还有基于2007~2008全国流调数据创建的一个中国糖尿病危险因素评分。

05.预防策略

T1DM与T2DM均需三级预防,但策略有所不同。对于T2DM来说,一级预防目标是控制危险因素,预防T2DM发生;二级预防目标是早发现、早诊断、早治疗,在已诊断患者中预防糖尿病并发症的发生;三级预防目标是延缓已存在糖尿病并发症的进展、降低致残率和死亡率,改善患者的生存质量。对于T1DM来说,一级预防针对一般人群或T1DM一级亲属,控制各种危险因素,防止自身免疫紊乱的发生;二级预防针对已有免疫学指标异常但尚未发病人群,阻滞或延缓已发生的自身免疫反应进程,防止临床显性糖尿病的发生,如抗CD3单克隆抗体等;三级预防强调T1DM早期的规范治疗和管理,加强血糖控制,保护残存β细胞功能,减少并发症发生,降低致残率和死亡率。

06.治疗理念

对于T1DM来说,最重要的是控制血糖。DCCT研究之后,严格控糖理念逐渐深入人心,且倾向于越来越严格,目前要求对于儿童和青少年,若有血糖监测条件如使用持续葡萄糖监测系统(CGMS)或有残存β细胞功能的患者,需要将HbA1c尽可能降至7.0%以下,而不是传统的低于7.5%。T2DM更多的是基于多重危险因素的综合管理,针对血糖、血压、血脂、体重异常甚至血小板聚集,进行降糖、降压、调脂、减重及必要时的抗血小板治疗。近几年来,T2DM治疗策略发生了显著变化,新型治疗药物不断涌现。由于T2DM人群庞大,资源竞争让本就困难的T1DM药物研发更显得举步维艰。

07.治疗策略与研发方向展望

胰岛素是当今T1DM患者的唯一治疗方法,免疫治疗留给T1DM患者的时间窗较窄,大部分用于预防,比如抗CD3单克隆抗体的使用。由于T1DM存在β细胞丧失,研究人员也探索了细胞替代治疗,采用胰岛移植或将干细胞诱导转变为胰岛素分泌细胞进行体内移植。人工胰腺近年来进展迅速,是T1DM的另一潜在治疗希望。而T2DM由于发病机制复杂,针对不同病理生理缺陷的新型治疗药物不断涌现。此外,减重手术对降糖、减重以及糖尿病缓解都有很好的疗效。当然,手术也存在一定的局限性,未来新型药物如GIP/GLP-1双受体激动剂、GLP-1/GCGR双受体激动剂及GLP-1/GCGR/GIP三受体激动剂可能在降糖、减重、糖尿病缓解等方面与其形成竞争。所以,T1DM与T2DM的治疗研发策略不同,未来前景也各异。

08.临床转归

目前,T1DM整体管理水平欠佳,仅胰岛素一种治疗方法,高血糖、低血糖均较常见。另外,由于血糖控制不佳,在T1DM导致的并发症中,微血管病变较为突出,尤其慢性肾脏病和导致截肢的糖尿病足病。而T2DM最主要的危害是大血管病变,如心肌梗死、卒中、心力衰竭、心血管死亡等。

总的来说,不论流行病学、病因学、临床表现、自然进程,还是筛查与预防策略、治疗理念与未来研发方向、疾病转归,T1DM与T2DM均存在很大不同。因此,将两者放在一起管理虽有其合理性,但也存在一定的公平性欠缺,会导致对T1DM管理及研发投入的不充分,该问题在中国尤为突出,故两者最好分开管理。

洪天配教授:我们团队从本世纪初就对胰岛β细胞再生怀有浓厚兴趣,2002~2003年开始在干细胞方向投入很大精力,先后建立了单克隆的人类胰腺干细胞系和人类胚胎干细胞系,是国内最早开展人类胚胎干细胞系体外诱导定向分化的研究单位之一。由于早期技术水平限制,尽管我们能够将干细胞诱导分化为胰岛素产生细胞,但目前该研究方向仍存在某些障碍:一是这种细胞并非真正成熟的β细胞,其表型特征与成人胰腺分离的β细胞不完全一致,仅相当于胎儿β细胞水平;另外,如何在体外规模化制备胰岛素产生细胞也是一个主要技术难题。在持续跟进该研究方向的同时,我们也在思考能否另辟蹊径——不通过体外诱导分化为胰岛素产生细胞后再进行体内移植,而是直接从体内促进β细胞再生。

近年来,我们团队在胰岛β细胞再生及其机制研究方面进行了大量探索。2019年我们发表在iScience的研究首次报道了胰高糖素受体(GCGR)单克隆抗体(mAb)阻滞胰高糖素-GCGR信号在β细胞绝对缺乏的T1DM小鼠中可诱导胰岛α细胞向β细胞转分化,从而促进β细胞再生。在后续的研究中,我们还看到GCGR mAb在β细胞相对缺乏的T2DM小鼠中同样也可促进β细胞再生。这类产品目前已完成Ⅱ期临床研究,表明其能够很好地降低血糖,同时不增加低血糖风险。此外,它能够促进β细胞再生,包括诱导α细胞向β细胞转分化、促进β细胞增殖以及胰腺内分泌前体细胞来源的β细胞新生。若这类产品能够最终成功上市,则对糖尿病患者尤其有残存β细胞功能的T1DM患者,在降糖同时有可能使其内源性β细胞功能得以保存。

通过进一步机制探讨,我们还发现胰腺α细胞与肝细胞之间存在交互对话,胰高糖素与肝脏分泌的成纤维细胞生长因子21(FGF21)能够形成一个调控网络,在β细胞再生中扮演非常重要的角色。此外,我们还发现阻断胰高糖素-GCGR信号以后,可以引起高胰高糖素血症和活性GLP-1水平增加,两者共同促进GLP-1受体激活,介导β细胞再生。因此,α细胞与β细胞之间的对话,不仅仅限于调节β细胞功能,还可调控β细胞总量和β细胞再生。相信随着对这些器官间(或细胞间)对话机制的深入探讨,也许未来能够研发出有效促进β细胞再生的治疗策略,为糖尿病尤其T1DM或β细胞功能严重障碍的T2DM患者带来新希望。

专家简介

洪天配 教授 北京大学第三医院

北京大学第三医院内分泌科主任、二级教授、主任医师、博士生导师。

担任中华医学会内分泌学分会副主任委员、中国医师协会内分泌代谢科医师分会副会长、北京医学会糖尿病学分会(第7届)主任委员、北京医学会内分泌学分会(第7届)主任委员等。担任ADA精粹(Diabetes Care/Diabetes)中文版共同主编,《中华糖尿病杂志》《中华内分泌代谢杂志》等6个中文核心期刊的副总编,Diabetology & Metabolic Syndrome副主编,Journal of Diabetes Investigation等SCI期刊的编委。牵头制订中华人民共和国卫生行业标准《糖尿病筛查和诊断》。

主要研究方向是糖尿病基础与临床研究、干细胞分化研究、内分泌与生殖健康研究。主持国家级和省部级科研课题20余项,包括国家自然科学基金9项(面上项目7项、重点项目1项、重大研究计划1项)、国家重点研发计划项目1项等。中文核心期刊发表论文400余篇。JAMA、Diabetes、Diabetologia等著名期刊发表SCI论文90余篇。获得2018年国之名医-卓越建树奖等荣誉。

2 comments

聚焦2023北大糖尿病论坛主题——为糖尿病画像

T1DM与T2DM存在诸多不同,分开管理更加合理

01.流行病学

T2DM占整体糖尿病人群的90%以上,而T1DM仅占2%左右,T1DM的标化患病率大概仅为1.19‰。T2DM管理策略不能完全适用于T1DM,目前T1DM管理方案很明确——使用胰岛素、管理和监测好血糖。两者在管理上存在一定的资源竞争。比如,我国医保尚未覆盖血糖监测技术,主要原因是T2DM人群过于庞大。其实,我们本来是有可能、也有能力将T1DM患者血糖管理好的。但是,将T1DM与T2DM放在一起,常常会给卫生政策制定带来一定的困扰。

02.病因学

T1DM是由免疫介导的β细胞损伤引起,而T2DM发病机制非常复杂,是遗传因素与环境因素共同作用的结果,其病理生理机制从传统的“三重奏”(包括胰岛β细胞功能障碍、胰岛素抵抗以及肝糖生成增加),扩展到“八重奏”(除上述3种,还包括α细胞胰高糖素分泌增多、肠促胰素效应受损、肾脏葡萄糖重吸收增加、中枢神经递质异常、脂肪分解作用增强等),再到新近有学者提出的“十一重奏”,这些病理生理缺陷均参与了T2DM的发生发展。

03.自然病程与临床特征

T2DM在病程中始终存在胰岛素抵抗,β细胞功能在早期可能有代偿性增强,但随病程延长会逐渐减退。而T1DM是由免疫驱动的,临床上共分为3期:1期,胰岛自身抗体阳性,但血糖完全正常;2期,胰岛自身抗体阳性,血糖开始升高但未达糖尿病诊断标准,持续时间较短;3期,临床诊断为糖尿病,呈缓慢进展。所以,T1DM的免疫学异常存在免疫激活期、快速进展期及缓慢进展期。由于T1DM免疫干预时间窗很窄,故目前唯一治疗策略是使用外源性胰岛素。

04.筛查方法

T1DM的筛查更侧重于检测胰岛自身抗体,包括谷氨酸脱羧酶自身抗体(GADA)、胰岛素自身抗体(IAA)、蛋白酪氨酸磷酸酶自身抗体(IA‐2A)、锌转运体8自身抗体(ZnT8A)等。此外,还有遗传易感性如HLA分型、β细胞功能检测、危险评分模型等。总的来说,T1DM筛查更多基于抗体和胰岛功能,遗传学基因检测也可能有所帮助。而T2DM存在很多危险因素用来筛查高危患者;此外,我国还有基于2007~2008全国流调数据创建的一个中国糖尿病危险因素评分。

05.预防策略

T1DM与T2DM均需三级预防,但策略有所不同。对于T2DM来说,一级预防目标是控制危险因素,预防T2DM发生;二级预防目标是早发现、早诊断、早治疗,在已诊断患者中预防糖尿病并发症的发生;三级预防目标是延缓已存在糖尿病并发症的进展、降低致残率和死亡率,改善患者的生存质量。对于T1DM来说,一级预防针对一般人群或T1DM一级亲属,控制各种危险因素,防止自身免疫紊乱的发生;二级预防针对已有免疫学指标异常但尚未发病人群,阻滞或延缓已发生的自身免疫反应进程,防止临床显性糖尿病的发生,如抗CD3单克隆抗体等;三级预防强调T1DM早期的规范治疗和管理,加强血糖控制,保护残存β细胞功能,减少并发症发生,降低致残率和死亡率。

06.治疗理念

对于T1DM来说,最重要的是控制血糖。DCCT研究之后,严格控糖理念逐渐深入人心,且倾向于越来越严格,目前要求对于儿童和青少年,若有血糖监测条件如使用持续葡萄糖监测系统(CGMS)或有残存β细胞功能的患者,需要将HbA1c尽可能降至7.0%以下,而不是传统的低于7.5%。T2DM更多的是基于多重危险因素的综合管理,针对血糖、血压、血脂、体重异常甚至血小板聚集,进行降糖、降压、调脂、减重及必要时的抗血小板治疗。近几年来,T2DM治疗策略发生了显著变化,新型治疗药物不断涌现。由于T2DM人群庞大,资源竞争让本就困难的T1DM药物研发更显得举步维艰。

07.治疗策略与研发方向展望

胰岛素是当今T1DM患者的唯一治疗方法,免疫治疗留给T1DM患者的时间窗较窄,大部分用于预防,比如抗CD3单克隆抗体的使用。由于T1DM存在β细胞丧失,研究人员也探索了细胞替代治疗,采用胰岛移植或将干细胞诱导转变为胰岛素分泌细胞进行体内移植。人工胰腺近年来进展迅速,是T1DM的另一潜在治疗希望。而T2DM由于发病机制复杂,针对不同病理生理缺陷的新型治疗药物不断涌现。此外,减重手术对降糖、减重以及糖尿病缓解都有很好的疗效。当然,手术也存在一定的局限性,未来新型药物如GIP/GLP-1双受体激动剂、GLP-1/GCGR双受体激动剂及GLP-1/GCGR/GIP三受体激动剂可能在降糖、减重、糖尿病缓解等方面与其形成竞争。所以,T1DM与T2DM的治疗研发策略不同,未来前景也各异。

08.临床转归

目前,T1DM整体管理水平欠佳,仅胰岛素一种治疗方法,高血糖、低血糖均较常见。另外,由于血糖控制不佳,在T1DM导致的并发症中,微血管病变较为突出,尤其慢性肾脏病和导致截肢的糖尿病足病。而T2DM最主要的危害是大血管病变,如心肌梗死、卒中、心力衰竭、心血管死亡等。

总的来说,不论流行病学、病因学、临床表现、自然进程,还是筛查与预防策略、治疗理念与未来研发方向、疾病转归,T1DM与T2DM均存在很大不同。因此,将两者放在一起管理虽有其合理性,但也存在一定的公平性欠缺,会导致对T1DM管理及研发投入的不充分,该问题在中国尤为突出,故两者最好分开管理。

深耕β细胞再生领域多年,为糖尿病治疗提供新希望

近年来,我们团队在胰岛β细胞再生及其机制研究方面进行了大量探索。2019年我们发表在iScience的研究首次报道了胰高糖素受体(GCGR)单克隆抗体(mAb)阻滞胰高糖素-GCGR信号在β细胞绝对缺乏的T1DM小鼠中可诱导胰岛α细胞向β细胞转分化,从而促进β细胞再生。在后续的研究中,我们还看到GCGR mAb在β细胞相对缺乏的T2DM小鼠中同样也可促进β细胞再生。这类产品目前已完成Ⅱ期临床研究,表明其能够很好地降低血糖,同时不增加低血糖风险。此外,它能够促进β细胞再生,包括诱导α细胞向β细胞转分化、促进β细胞增殖以及胰腺内分泌前体细胞来源的β细胞新生。若这类产品能够最终成功上市,则对糖尿病患者尤其有残存β细胞功能的T1DM患者,在降糖同时有可能使其内源性β细胞功能得以保存。

通过进一步机制探讨,我们还发现胰腺α细胞与肝细胞之间存在交互对话,胰高糖素与肝脏分泌的成纤维细胞生长因子21(FGF21)能够形成一个调控网络,在β细胞再生中扮演非常重要的角色。此外,我们还发现阻断胰高糖素-GCGR信号以后,可以引起高胰高糖素血症和活性GLP-1水平增加,两者共同促进GLP-1受体激活,介导β细胞再生。因此,α细胞与β细胞之间的对话,不仅仅限于调节β细胞功能,还可调控β细胞总量和β细胞再生。相信随着对这些器官间(或细胞间)对话机制的深入探讨,也许未来能够研发出有效促进β细胞再生的治疗策略,为糖尿病尤其T1DM或β细胞功能严重障碍的T2DM患者带来新希望。

专家简介

洪天配 教授 北京大学第三医院

北京大学第三医院内分泌科主任、二级教授、主任医师、博士生导师。

担任中华医学会内分泌学分会副主任委员、中国医师协会内分泌代谢科医师分会副会长、北京医学会糖尿病学分会(第7届)主任委员、北京医学会内分泌学分会(第7届)主任委员等。担任ADA精粹(Diabetes Care/Diabetes)中文版共同主编,《中华糖尿病杂志》《中华内分泌代谢杂志》等6个中文核心期刊的副总编,Diabetology & Metabolic Syndrome副主编,Journal of Diabetes Investigation等SCI期刊的编委。牵头制订中华人民共和国卫生行业标准《糖尿病筛查和诊断》。

主要研究方向是糖尿病基础与临床研究、干细胞分化研究、内分泌与生殖健康研究。主持国家级和省部级科研课题20余项,包括国家自然科学基金9项(面上项目7项、重点项目1项、重大研究计划1项)、国家重点研发计划项目1项等。中文核心期刊发表论文400余篇。JAMA、Diabetes、Diabetologia等著名期刊发表SCI论文90余篇。获得2018年国之名医-卓越建树奖等荣誉。

2 comments

京公网安备 11010502033361号

京公网安备 11010502033361号

发布留言